-

- Downloads

kreutz v2 angelegt

Showing

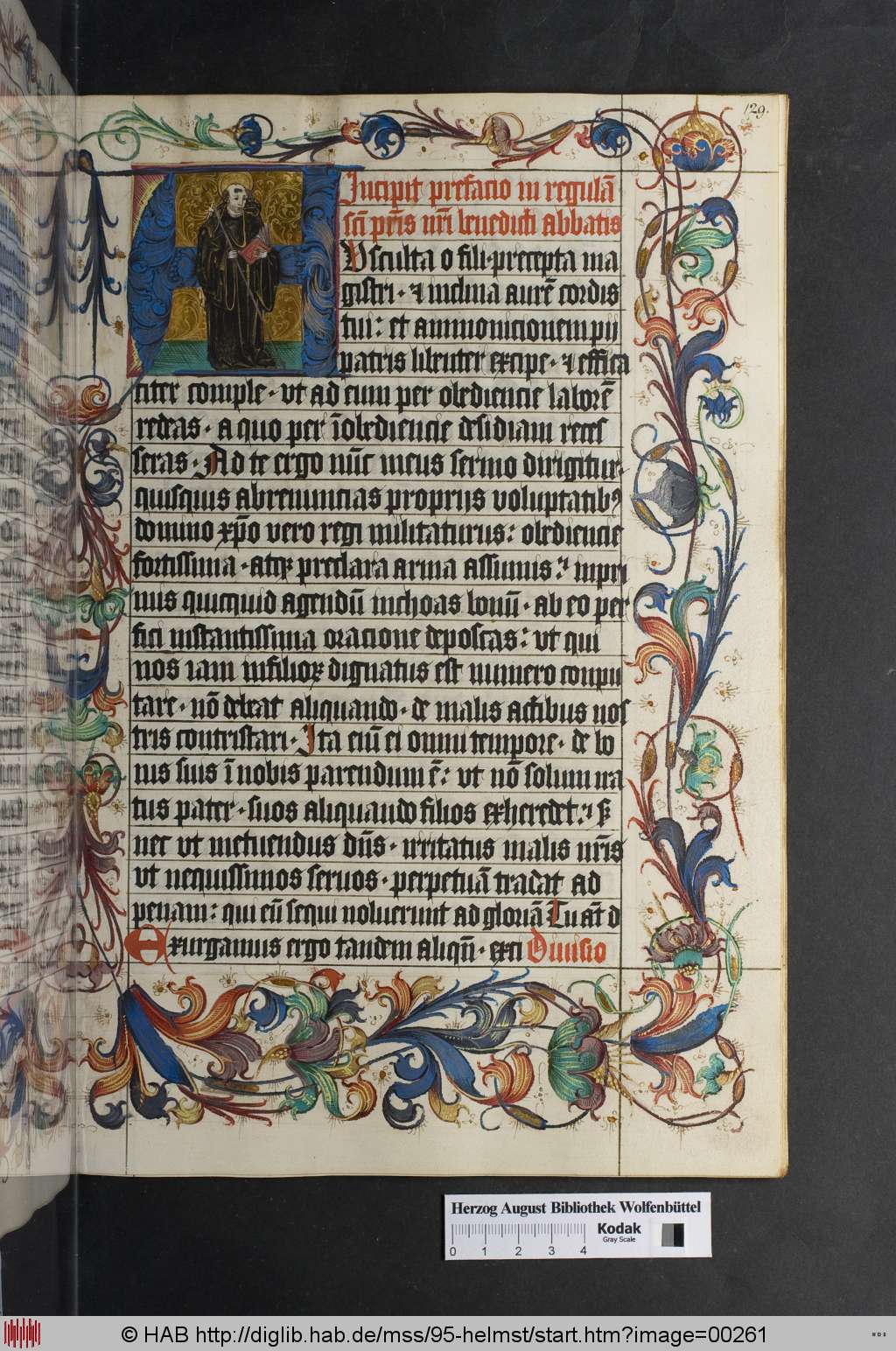

- 2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_001.jpg 0 additions, 0 deletions2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_001.jpg

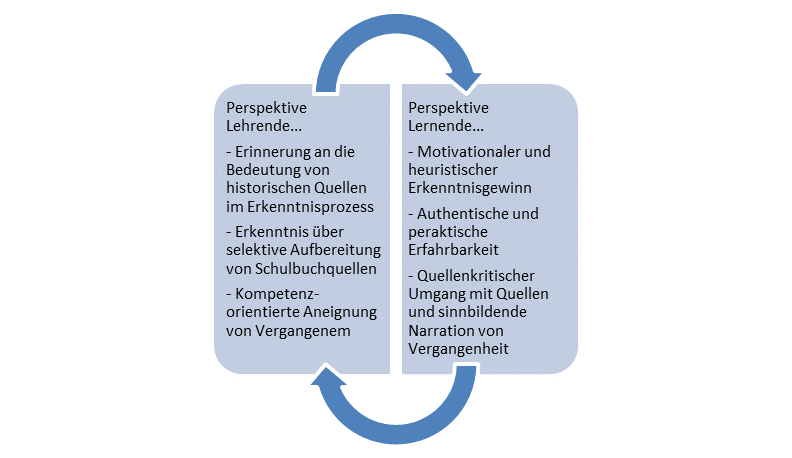

- 2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_002.png 0 additions, 0 deletions2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_002.png

- 2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_v2_0.pdf 0 additions, 0 deletions2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_v2_0.pdf

- 2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_v2_0.xml 1110 additions, 0 deletions2019_001_kreutz_v2_0/historisches_lehren_2019_v2_0.xml

253 KiB

36.3 KiB

File added